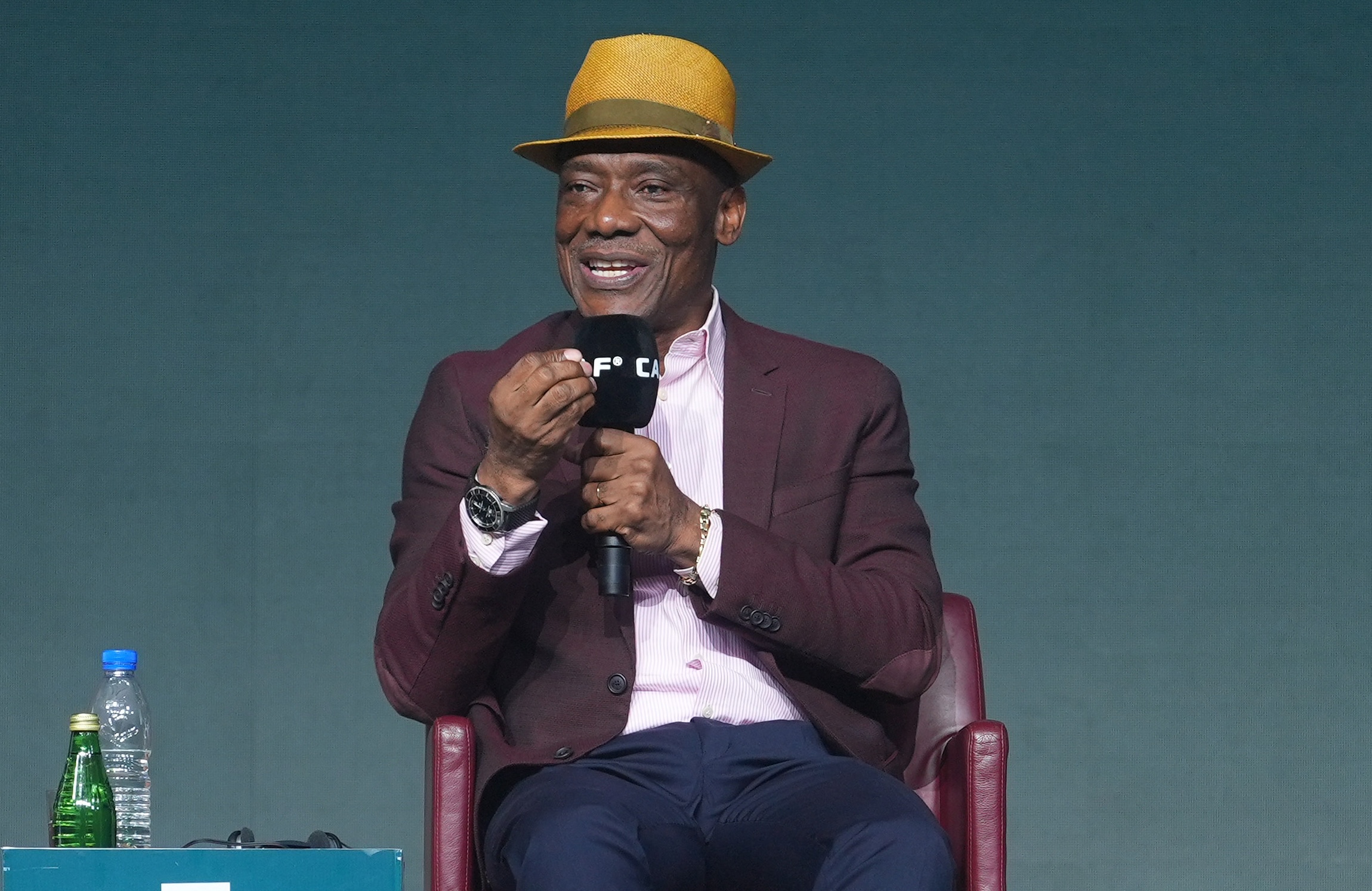

Joseph-Antoine Bell : le gardien qui a marqué le Maroc à la CAN 1988

- Joseph-Antoine Bell a été le pilier de la victoire camerounaise au Maroc en 1988

- Son rôle de gardien et de leader a incarné le mélange de solidité, de concentration et de fair-play qui a permis au Cameroun de triompher

- Alors que le Maroc se prépare à accueillir à nouveau la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, le souvenir de Bell et de son équipe inspire une nouvelle génération de footballeurs africains

La dernière fois que le Maroc accueillait la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, c’était en 1988, et le Cameroun, emmené par des figures mythiques comme Joseph-Antoine Bell et Roger Milla, y remportait sa deuxième CAN. Une victoire qui ne se mesurait pas seulement aux trophées : c’était la confirmation d’un caractère, d’une solidarité et d’une maîtrise technique qui faisaient de cette génération un symbole du football continental.

Aujourd’hui, alors que le Maroc s’apprête à recevoir à nouveau la CAN, le souvenir de ce sacre plane sur chaque gradin et chaque terrain. Pour Joseph-Antoine Bell, gardien emblématique de cette équipe, ce retour au royaume chérifien réveille autant la fierté que la mémoire d’un football exigeant, où la concentration, le fair-play et la ténacité dictaient chaque match.

À 100 jours de la CAN CAF TotalEnergies 2025, le tournoi se profile comme un hommage vibrant à 1988 tout en ouvrant un nouveau chapitre, où les équipes africaines s’apprêtent à tracer leur propre légende sur les pas des Lions indomptables.

CAFONline.com : En mars 1988, le Maroc s’apprête à recevoir la Coupe d’Afrique des Nations. Dans quel état d’esprit étiez-vous, sachant qu’en 1984 vous aviez remporté le titre, mais perdu celui de 1986 ?

Joseph-Antoine Bell : Avant le début de la compétition, j’étais un peu éloigné de l’événement car je jouais à Marseille. À l’époque, il n’y avait pas de fenêtres FIFA, donc aucun club n’était obligé de libérer ses joueurs. Comme j’avais déjà gagné la CAN en 1984, je me disais que ce n’était pas grave si je n’y allais pas.

Mais le sélectionneur, Claude Leroy, a insisté. Il m’a dit : « J’ai une bonne petite équipe, si tu viens, on peut la gagner. » Sur le coup, je n’ai pas pris ça très au sérieux, je pensais qu’il voulait juste me flatter.

Ce qui m’a vraiment décidé, c’est un incident avec l’OM. Bernard Tapie avait dit que c’était à Michel Hidalgo de trancher sur ma libération. Or, Claude Leroy attendait un appel de Michel Hidalgo… qui n’est jamais venu. J’ai ressenti cela comme une forme de mépris, non pas envers Claude Leroy personnellement, mais plutôt envers le Cameroun. Cela m’a motivé à répondre présent et à participer à la CAN.

À cause du calendrier, j’ai dû jongler entre Marseille et le Maroc : j’ai raté le premier match Cameroun–Égypte, mais ensuite j’ai joué un marathon de 8 matchs en 13 jours, entre la France et le Maroc. Chaque rencontre, je la jouais pour la gagner, et petit à petit, on s’est rendu compte qu’on pouvait remporter la CAN.

Lors de ce tournoi, vous avez été quasiment impérial : un seul but encaissé. Comment expliquez-vous cette solidité défensive, alors même que vous faisiez des allers-retours Marseille–Maroc ?

Les équipes qui vont loin sont celles qui encaissent peu. Claude Leroy savait que ma présence rassurerait mes coéquipiers et boosterait leur confiance.

Ensuite, il y a une logique arithmétique : si vous ne prenez pas de but, il vous suffit d’en marquer un pour gagner. Comme nous n’étions pas une équipe qui marquait beaucoup, notre chance de victoire reposait sur une défense solide.

En plus, j’étais capitaine de l’OM, premier gardien noir à occuper une telle place en France. Cela envoyait un double message : j’étais non seulement un joueur solide, mais aussi un meneur. Cela a joué sur la confiance de mon équipe et même sur nos adversaires.

Qu’est-ce qui distinguait le Cameroun de 1988 des autres sélections africaines ?

Si c’était dans un autre domaine, on aurait dit que le Cameroun « trichait » ! (rires) À la fin du siècle, quand on a commencé à distinguer individuellement les joueurs, on retrouvait souvent un Camerounais comme meilleur gardien du continent, le deuxième meilleur gardien du continent… et aussi le meilleur attaquant du continent. Et puis, nous avions du caractère. Par exemple, lors de la demi-finale disputée contre le Maroc (0-1), chez lui, nous n’avons pas été impressionnés du tout.

Vous savez, quand on s’interroge sur ce qui permet d’être vraiment concentré, il n’y a pas de secret : être bon, c’est cocher la plupart des cases.

Dans n’importe quel domaine, pour être performant, il faut répondre à toutes ces exigences. Si vous n’êtes pas capable de rester concentré, vous serez fatalement exposé aux erreurs. Et quelqu’un qui accumule les erreurs ne peut pas être qualifié d’excellent.

C’est comme un professeur de mathématiques : on ne peut pas dire qu’il maîtrise parfaitement la matière mais qu’il ne sait pas l’expliquer. Dans ce cas, il n’est pas vraiment professeur de mathématiques. Il faut savoir transmettre.

Être reconnu comme « bon » signifie justement que l’on n’est pas comme tout le monde : c’est être techniquement juste, tactiquement intelligent, physiquement solide, mentalement fort et capable de garder une concentration intacte.

En résumé, le Cameroun de 1988 avait un effectif exceptionnel, à la fois solide défensivement et capable de marquer dans les moments clés. C’est ce mélange qui a fait la différence.

Alors, il y a une équipe que vous avez rencontrée deux fois lors de ce tournoi : le Nigeria, en phase de groupes (1-1) et en finale (0-1). Comment décririez-vous la rivalité Cameroun–Nigeria à cette époque ?

J’ai presque une histoire personnelle avec cette rivalité. Au départ, je ne suis même pas sûr que le Nigeria en avait conscience, en dehors du voisinage. Mais le Cameroun, lui, était traumatisé par le Nigeria.

Avant même que je ne sois international, le plus grand joueur camerounais de l’histoire, Mbappé Lépé, avait vu sa carrière brisée après un penalty manqué face au Nigeria à Douala, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 1970. Lui qui ne ratait jamais… Ce souvenir a marqué tout un pays.

Plus tard, quand je débute en sélection, je réalise à quel point ce traumatisme est ancré. Aux Jeux Africains d’Alger en 1978, nous tombons dans le même groupe que le Nigeria. Moi, jeune joueur, je n’avais peur de rien. Mais un cousin plus âgé m’a demandé : « Comment allez-vous faire face au Nigeria ? » J’ai alors compris que pour beaucoup de Camerounais, ce match représentait bien plus qu’une simple rencontre.

Je joue finalement ce Cameroun–Nigeria à Alger. On fait 0–0. Pour moi, c’était un bon résultat ; pour tout le Cameroun, c’était déjà un symbole fort. À partir de ce moment, nos clubs ont commencé à battre des équipes nigérianes, et petit à petit, le complexe s’est dissipé.

En 1984, nous battons le Nigeria en finale de la CAN. Je me souviens d’une émission de radio avec Roger Milla et moi d’un côté, et Stephen Keshi de l’autre. Keshi, plus jeune que nous, annonce fièrement que son équipe a promis le trophée aux Nigérians. Cela nous a réveillés : nous avons compris que nos adversaires ne venaient pas pour nous faire de cadeaux. Ils ouvrent le score en finale, mais nous renversons la situation et gagnons.

En 1988, rebelote : nous les retrouvons encore. Pour eux, c’était l’occasion de prendre leur revanche. Mais nous avons gagné une nouvelle fois. La rivalité était désormais installée, profonde et assumée.

Plus tard, en 1994, quand le Cameroun ne s’est pas qualifié pour la CAN en Tunisie, Emmanuel Amunike m’a confié que les Nigérians s’étaient dit : « Cette fois, c’est notre tour de la gagner. » Et ils l’ont effectivement remportée. La rivalité Cameroun–Nigeria était devenue une réalité incontournable.

Que ressentez-vous aujourd’hui en repensant à cette victoire de 1988 ?

Toutes les victoires rappellent de bons souvenirs. Celle de 1988, je l’associe à la solidarité et à la force mentale du groupe. Nous avions une osmose entre joueurs et encadrement qui faisait que nous étions sûrs de nous en sortir, quelle que soit la situation.

Mais je pense aussi à la tristesse que nous avons causée au Maroc. Ce fut une énorme déception pour eux : éliminés en demi-finale par le Cameroun, puis obligés de voir la finale se jouer chez eux sans leur équipe. Le stade était acquis au Nigeria, mais nous avons encore gagné.

Nous n’avions qu’un seul supporter marocain ce jour-là : le chauffeur de notre bus ! Avec le recul, j’en ris, mais c’était un moment très fort.

Comment avez-vous été accueillis à Yaoundé après ce sacre ?

C’était la fête dans tout le pays. Le Cameroun apprenait à gagner. Après 1984, après la Coupe du Monde 1982, chaque victoire était vécue comme un moment national fort. En 1988, les rues étaient remplies, et le lendemain a été décrété jour férié.

37 ans plus tard, qu’aimeriez-vous que l’on retienne de Joseph-Antoine Bell, champion d’Afrique au Maroc ?

J’aimerais qu’on retienne mon fair-play. Que j’étais un gardien qui jouait en souriant. Que je voulais gagner à tout prix, mais que je pensais aussi à mes adversaires, à leur tristesse après la défaite.

Que ressentez-vous quand vous voyez votre Cameroun natal rejoindre le Maroc 37 ans après votre victoire ?

Ce n’est pas la première fois que nous avons remporté un tournoi en Afrique. En 1984, nous avons gagné en Côte d’Ivoire, et pourtant, la suite ne s’est pas déroulée comme nous l’espérions, c’est même là que nous avons vécu l’une des CAN (ndlr: la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023) les plus difficiles de notre histoire.

J’espère que cette fois, les leçons ont été retenues et que la CAN au Maroc sera préparée avec sérieux et réflexion. Il ne suffit pas de se dire « nous avons gagné en 1988 » ; il faut s’inspirer de cette victoire dans la manière de construire l’équipe, de gérer les matchs et la pression.

En 2024, nous sommes allés en Côte d’Ivoire en répétant qu’on y avait gagné en 1984, mais nous ne nous en étions absolument pas inspirés. Résultat, nous sommes passés à côté.

J’espère donc qu’aujourd’hui, l’équipe saura véritablement tirer les enseignements de 1988, pour arriver au Maroc en affirmant : « Nous avons gagné ici, nous savons comment faire, et nous revenons pour bousculer tout le monde. »

Dans quelques jours, nous serons à 100 jours de la CAN 2025. Quel message adressez-vous aux passionnés de football africain ?

Nos équipes nationales sont de plus en plus performantes. Nous allons au Maroc, un pays qui n’est pas seulement organisateur, mais aussi l’un des meilleurs du continent, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde.

Mais je voudrais insister sur une chose : le fair-play n’est pas réservé aux joueurs. Les supporters aussi doivent comprendre que le football est là pour créer de la convivialité et de la joie.

On peut être adversaires sans être ennemis. Sans adversaires, il n’y a pas de match de football. Alors il faut aimer son adversaire, parce qu’il est aussi important que vous.